- Lösungen

- Für wen

- Preise

- Wissen

- Über uns

SIS-Musterdokumentation: Aus diesen Gründen ist sie nicht möglich

Die SIS, die Strukturierte Informationssammlung, ist Bestandteil des sogenannten Strukturmodells – einem Modell zur vereinfachten Pflegedokumentation. Die Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit in einer Pflegeeinrichtung oder Pflegedienst. Doch wie genau funktioniert das? Gibt es keine SIS-Musterdokumentation, die als Vorlage genutzt werden kann? Wir erklären Ihnen, warum eine Beispiel-Dokumentation nicht sinnvoll ist, und zeigen Ihnen stattdessen, worauf Sie bei der SIS achten müssen.

Inhaltsverzeichnis: Alles zum Strukturmodell und zur SIS-Musterdokumentation

Wie es zum Strukturmodell und zur SIS kam: Die Ausgangslage

Es gibt mehrere Pflegetheorien – und somit auch eine Fülle an Vorgaben und Varianten zur Pflegedokumentation. Das Ziel aller Leistungserbringer und Unternehmer in der Pflege: Eine möglichst hohe Qualitätssicherung bei geringem Zeitaufwand.

Lange hat sich das sogenannte Modell der fördernden Prozesspflege durchgesetzt, welches die Pflegewissenschaftlerin Monika Krohwinkel in den 1980ern und 1990ern entwickelt hat. Heute bekannt ist es unter der Abkürzung ABEDL, das für „Aktivitäten, soziale Beziehungen und existenzielle Erfahrungen des Lebens“ steht. (Die „soziale Beziehung“ ist erst seit 1999 Bestandteil des Namens, bis dahin lautete die Abkürzung entsprechend AEDL.) Das ABEDL-System teilt die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen in 13 Kategorien – z. B. „kommunizieren können“, „sich bewegen können“ oder „sich kleiden können“. Diese Kategorisierung soll bei der Pflegeplanung und -dokumentation helfen.

Krohwinkels ABEDL-Modell hatte sich durchgesetzt, ein sehr großer Teil der Pflegeeinrichtungen nutzte dieses. Doch da nicht genau geklärt wurde, was alles dokumentiert werden muss, wurde bei der Papierarbeit aus Unkenntnis eher zu viel als zu wenig gemacht. „Viele professionell Pflegende äußern Unzufriedenheit mit dem Umfang der 'Bürokratie' in ihrem Arbeitsalltag und wünschen sich mehr Zeit für die direkte Pflege“, erkannte Dr. Peter Pick, Geschäftsführer des MDS bereits 2014. Zusätzlich stiegen aber auch die Anforderungen an die Pflegedokumentation, wodurch aber noch mehr Dokumentationsblätter ausgefüllt wurden. Bei dem zeitlichen Aufwand ist die Verlockung groß, bisherige Berichte zu kopieren und entsprechend anzupassen, anstatt jedes Mal einen neuen Bericht zu verfassen.

Wie es zum Strukturmodell und zur SIS kam: Entbürokratisierung

Viele forderten eine sogenannte Entbürokratisierung, einem Wunsch, dem auch das Bundesministerium für Gesundheit schließlich nachging. 2015 wurde dann das sogenannte Strukturmodell eingeführt. Entwickelt wurde es vom ehemaligen Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, zusammen mit den Spitzenverbänden der Einrichtungs- und Kostenträger sowie der Kommunen, den MDKs, dem Prüfdienst der Privaten Krankenversicherung und den Pflegeberufsverbänden sowie den Bundesländern.

Gesetzlich abgesichert wurde das neue Strukturmodell mit dem Paragraf „Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität“ unter § 113 SGB XI (elftes Sozialgesetzbuch). Demnach ist das Strukturmodell „eine praxistaugliche, den Pflegeprozess unterstützende und die Pflegequalität fördernde Pflegedokumentation“, welche aber so funktionieren muss, dass diese „über ein für die Pflegeeinrichtung vertretbares und wirtschaftliches Maß“ nicht hinausgeht. Kurz: Das Strukturmodell vereinfach den Prozess der Pflege und der Dokumentation. Darüberhinaus soll aber auch die Kommunikation gestärkt werden, um die Effizienz der Pflegedokumentation zu steigern.

Es ist nicht vorgeschrieben, welches Konzept eine Pflegeeinrichtung heute nutzt. Während die einen am Gewohnten (also am ABEDL-Modell) festhalten, wählen die anderen den neuen, entbürokratisieren Weg. Zum Stand Oktober 2017 haben laut dem BMG bereits etwa die Hälfte aller Pflegeeinrichtungen Deutschlands das neue Strukturmodell angenommen. Mittlerweile steht das Strukturmodell sogar auf dem Lehrplan der Pflegeausbildung.

Was genau ist das Strukturmodell? Was genau ist SIS?

Entscheidend beim Strukturmodell ist, dass Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegefachkräfte die Versorgung gemeinsam planen. Es wird also mehr Kommunikation gefordert!

Es wird mehr Fachwissen ist bei den Pflegenden gefragt. Während Krohwinkels ABEDL-System die Pflegekräfte mehr anleitet, werden diese beim Strukturmodell mehr gefordert.

Das Strukturmodell ermöglicht eine geringere Papierarbeit. Es müssen weniger Bögen bearbeitet werden und es muss weniger Arbeit in die Dokumention gesteckt werden.

Die Einrichtungen dokumentieren in der Grundpflege nur noch die von der Pflegeplanung abweichenden Ereignisse und Leistungen. Dokumentationen in Form von Routine- und Grundpflegetätigkeiten werden damit abgeschafft.

Das Strukturmodell baut auf diese vier Stufen / Element auf:

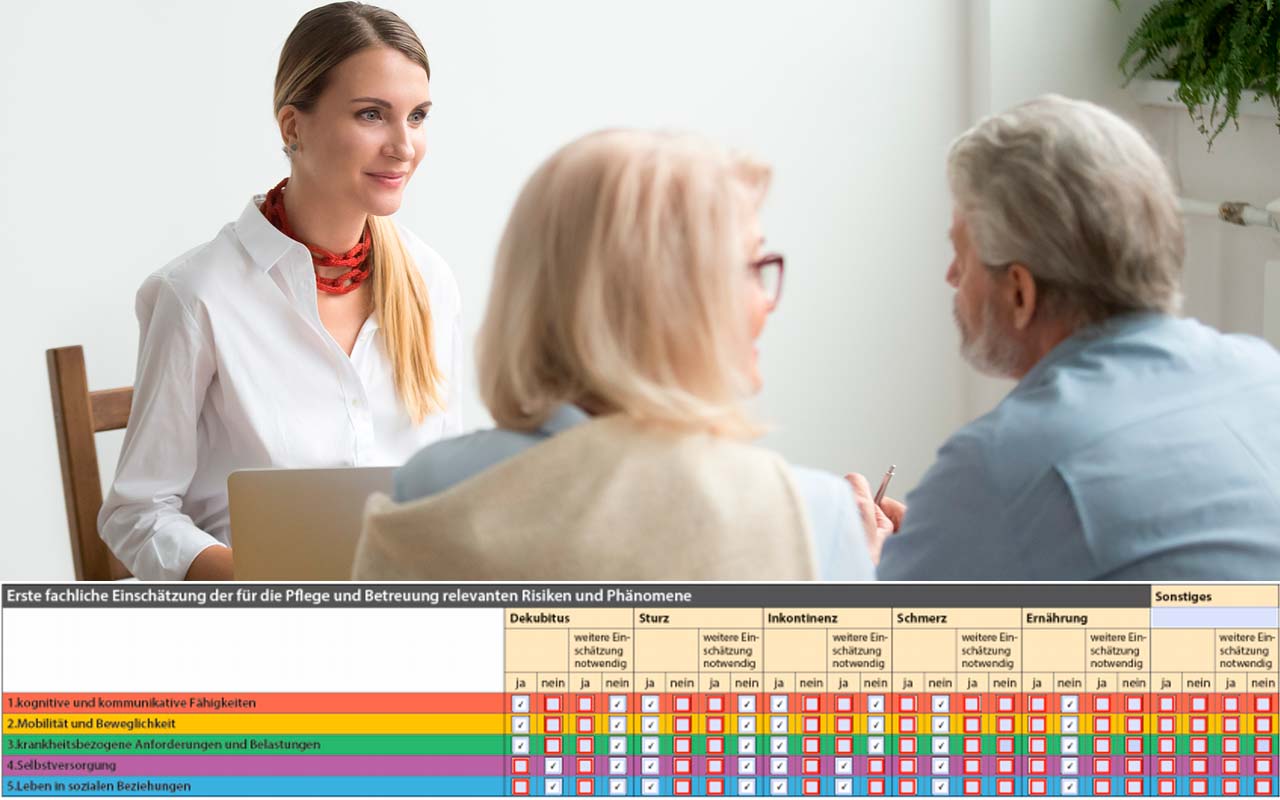

Strukturierte Informationssammlung (SIS): Hier geht es darum, Pflegebedarf einzuschätzen. Die SIS ist eine Art Fragebogen, die die Pflegekraft im Gespräch mit dem Pflegebedürftigen und den Angehörigen ausfüllt, um festzustellen, welche Maßnahmen notwendig sind.

Maßnahmenplan: Der Pflegeplan wird individuell erstellt.

Berichteblatt: Zur Ausführung des Maßnahmenplans, wird das sogenannte Berichteblatt geführt. Hier werden ausschließlich Abweichungen und tagesaktuelle Ereignisse dokumentiert.

Evaluation: Von den drei vorherigen Punkten lässt sich genau ableiten, wie gut die Pflege funktioniert bzw. was geändert werden sollte.

Warum eine SIS-Musterdokumentation nicht möglich ist

Grundlage der Strukturierten Informationssammlung (SIS) ist ein Fragebogen, der die Pflegekraft durch die Planung der Pflegeleistungen führt. Mehr Vorgaben oder Vorlagen wären aber kontraproduktiv: Bei der Pflegedokumentation herrscht ein sogenanntes Individualisierungsgebot. Zwar wäre eine Musterdokumentation, eine Beispiel-Vorlage, praktisch, aber gewollt ist, dass man bei jedem Patienten individuell darüber nachdenkt, wie hoch der Pflegebedarf ist.

Sie werden aber sehen, dass das Strukturmodell und somit die SIS relativ einfach sind. Im Folgenden erklären wir Ihnen jeden Schritt und verraten, worauf es genau ankommt.

Die Strukturierte Informationssammlung (SIS) im Detail

Die Strukturierte Informationssammlung ist notwendig, um einzuschätzen, wie hoch die Pflegebedürftigkeit ist. In der Regel erfolgt die SIS im Rahmen eines Aufnahme- oder Erstgesprächs mit dem Pflegebedürftigen und dessen Angehörigen. Als Basis dient ein Muster-Bogen, der ursprünglich in zwei Varianten angeboten wurde (ambulant und stationär), mittlerweile aber auch für Kurzzeitpflege sowie teilstationäre Pflege (z. B. Tagespflege) verfügbar ist. Hier finden Sie ein SIS-MUSTER für die ambulante Pflege.

Bei der SIS wird abgefragt, wie der Patient die eigene Situation wahrnimmt, wie die Pflegefachkraft die Pflegebedürftigkeit einschätzt und welche pflegerelevanten Risiken es gibt. Verglichen zum Modell ABEDL bzw. AEDL sind für die Pflegeplanung nur noch 5 statt 13 Themenfelder relevant, um (nach Einschätzung der gängigen Pflegeforschung) alle relevanten Hilfe- und Pflegebedarfe einordnen zu können. Die fünf Themenfelder der SIS sind:

Kognitive und kommunikative Fähigkeiten

Mobilität und Beweglichkeit

Krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen

Selbstversorgung

Leben in sozialen Beziehungen

Ergänzend gibt es noch ein sechstes Themenfeld: Haushaltsführung (bei ambulanter Pflege) bzw. Wohnen/Häuslichkeit (bei stationärer Pflege).

Selbst das Neue Begutachtungsassessment (NBA), das die MDKs nutzen, um die Pflegebedürftigkeit festzustellen, basiert auf der SIS.

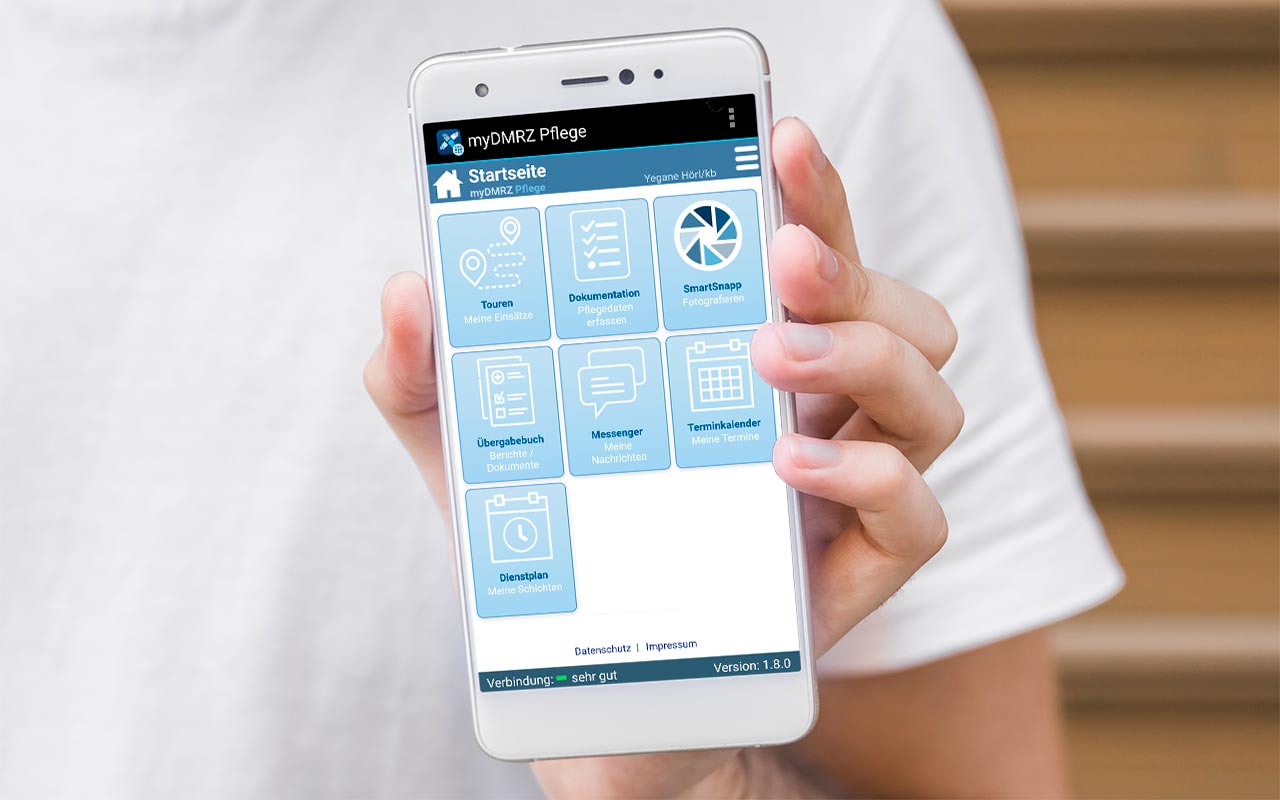

So einfach funktioniert die SIS mit DMRZ.de

Die SIS direkt am Computer oder Tablet erstellen

Die Pflegedokumentation in der DMRZ.de Pflegesoftware beinhaltet eine digitale Version der Strukturierten Informationssammlung (SIS). Auf Wunsch können Sie diese direkt am Computer, Tablet oder Smartphone ausfüllen – z. B. beim Pflegebedürftigen vor Ort.

SIS von Haus ausfüllen und sicher abspeichern

Bevorzugen Sie eher die händisch ausgefüllte SIS, können Sie die Vorlage auch ausdrucken. Mit Hilfe der Pflege-App können Sie den SIS-Bogen anschließend abfotografieren und komfortabel in Ihrem DMRZ.de-Zugang abspeichern. Das Systen erkennt automatisch, zu welchem Patienten die SIS gehört und ordnet diese entsprechend zu.

Sicher abgespeichert und von überall darauf zugreifen

Egal, ob die Pflegedienstleitung im Büro oder im Homeoffice arbeitet oder vor Ort beim Patienten ist: Die SIS ist ortsunabhängig einsehbar. Sie benötigen nur einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone. Installieren müssen Sie nichts! Zudem können Sie genau festlegen, welcher Mitarbeiter welche Unterlagen einsehen darf.

Maßnahmenplan & Berichteblatt im Detail

Nach der Erstaufnahme und der damit verbundenen Strukturierten Informationssammlung (SIS) wird im zweiten Schritt der Maßnahmenplan erstellt. Dieser Vorgang findet in der Regel statt, nachdem der Pflegebedürftige die ersten Wochen gepflegt wurde. Die Pflegekräfte konnten die Person besser kennenlernen und so genauer einschätzen, welche Maßnahmen von nun an zur Pflege notwendig sind. Der Maßnahmenplan gibt den Pflegekräften und auch den Vertretungskräften vor, welche Maßnahmen immer vorgenommen werden müssen und worauf zu achten ist.

Das Berichteblatt ist das dritte Element des Strukturmodells. Dieses wird täglich geführt und protokolliert alles, was vom Maßnahmenplan abweicht. Das ist eines der entscheidenen Merkmale des Strukturmodells: Nicht alles zeitaufwendig dokumentieren müssen! Ebenso ist es auch nicht notwendig, lange Dokumente zu studieren, möchte man als Pflegedienstleistung oder als Vertretungskraft überprüfen, was sich geändert hat. Gerade akute Veränderungen können so viel schneller erkannt werden.

Maßnahmenplan & Berichteblatt mit DMRZ.de

- Innovativer Maßnahmeplan: Der Pflegeplan lässt sich mit der DMRZ.de-Pflegesoftware schnell und einfach definieren. Per Drag & Drop können Sie den Maßnahmeplan mit wenigen Klicks erstellen – auf Wunsch lässt dieser sich so detailliert umsetzen, wie Sie es für notwendig erachten. Der Maßnahmeplan ist selbstverständlich ausdruckbar.

- Komfortables Berichteblatt: Auf Wunsch können Sie direkt am Gerät (Computer, Tablet oder Smartphone) oder aber händisch auf dem Ausdruck das Berichteblatt ausfüllen. Ganz so, wie Sie es mögen! In der rein digitalen Variante lassen sich die entsprechenden Themenfelder schnell und einfach auswählen und mit den jeweiligen Informationen befüllen. Nutzen Sie hingegen den Ausdruck, lässt sich das ausgefüllte Berichteblatt per Smartphone oder Scanner digitalisieren und ins DMRZ.de-System hochladen. Das Berichteblatt wird dabei automatisch dem richtigen Patienten zugeordnet.

Mehr Infos zum Strukturmodell und zur SIS finden Sie auf der offiziellen Info- und Schulungsseite ein-step.de des Bundesministeriums für Gesundheit.